2023/09/12 00:15

チベットから数週間をかけ亡命を果たした私たち一行は、カトマンドゥの難民センターで数日過ごした後、バスでインド・デリーの難民センター、そしてチベット亡命政府のある、北インド・ダラムサラの難民センターへと辿り着いた。ダラムサラに住む兄の友人がすぐ面会に来て、世話をしてくれるようになった。私を亡命させた僧侶の兄は、インドで私が僧侶となることを望んでいたが、兄の友人たちが私はまだ小さいので学校に行かせるのが良いと助言し、私はチベット人の寄宿学校であるTCV(チベット子ども村学校)に入学することになった。TCVはチベット人にとって独自の文化と宗教の教育が重要であるとして、1960年にダライ・ラマ法王の実姉によって設立された。 学校はダライ・ラマ法王による寄付や、海外各国からの里親支援によって成り立っている。TCVには当時2千人近くのチベット人の子どもが在学しており、約40棟ある寮に、それぞれ30人ほどに分かれて生活を共にする。入学の手続きを終え、私が寮に入ったのを見届け、帰っていく兄の友人に向かって私は泣いた。訳もよく分からないまま、家族の中で一人、遠い異国へ来てここで暮らしていくのだという、不安と淋しさが一気に押し寄せてきたのだ。こうして私はインドで難民となり、その後12年間の家となるTCV での生活が始まった。

僧侶の兄は亡命を手助けするガイドに費用の半分を先に払い、私がダラムサラに無事に到着したら残りの半分を払うと約束していた。無事に到着した証明として、私は両手を掲げた写真を撮られた。手指が凍傷で失われていないということを見せるためだ。その写真と、「僕は元気です。 勉強がんばります」と書いた手紙はガイドの手でチベットの家族の元に届けられ、両親に告げず私を亡命させた兄に、 母は1カ月、口をきかなかったという。

身寄りのないインドでの生活が始まった当初は、家族や故郷を思い出して落ち込んだが、周りを見れば、自分と同じ境遇の子どもがたくさんいて、苦しい想いを抱えているのは自分だけではないと知った。それに家族にどんなに会いたいと願っても、それは簡単に叶うことではなかった。当時、年間数千人のチベット人がインドに亡命してきていたが、チベットへ帰れるのはほんの一握りだ。 「考えても仕方のないこと」は徐々に心の奥底で固まり、 何も感じなくなっていった。

チベットから亡命してTCVに入る子ども達の年齢は様々で、最初に学力を測るためのクラスに1年間在籍した後、各々の学力レベルにあった学年に配置される。私は小学3年生からのスタートとなった。学校での生活は楽しく、友達もできたが、自然と親しくなるのは、私と同じようにチベットから亡命し、身寄りのない子ども達が多かった。 私たちが着る服は海外から支援物資として送られてきた古着で、幼いうちは気にならなかったが、高学年になり自我が芽生え始めると、インド生まれで家族が近くにいる子ども達は新しい流行の服を着ていたりして、彼らと一緒に居ると気後れしてしまうのだった。

とはいえ、そんな私たちの境遇を知って助けてくれる友達も多く、楽しい時も辛い時もいつもそばにいる友達は家族同然、もしくはそれ以上の存在だった。TCVでは成績によってクラス分けされるため、ほとんどのクラスメイトが同じまま、10年近く学校生活を共にした。特に私たちのクラスは全員が仲が良いことで有名だった。友達は私がTCVで得た最も大切な財産のひとつだ 。

インドに亡命してから、チベットの家族とは数回手紙のやり取りをし、初めて電話で話したのはインドに来て何年も経った後だったと思う。お互い泣いているばかりであまり話せなかったけれど。特に母は私からの電話と分かると泣き通しだったので、話をした記憶がほとんどない。私は、誰々は元気?と思い出せるだけの名前を出して訊ねることくらいしかできなかった。

小学5、6年生頃になって、歴史の授業でチベットのおかれている状況について知ることになったが、その時はまだ〝自分の国がない〟という実感はなく、学校生活に没頭していた。その後、チベットのドキュメンタリー映像を観る機会があり、幼い頃私が見ていたラサのお寺の2階から銃を構えていたのは中国の警察だったのだと知った。学生が演じる舞台でも、中国の警察がデモをしたチベット人を逮捕し拷問する場面などがあり、私は徐々にチベットで起こっていることの深刻さを理解していった。

つづく

ゲニェン・テンジン

聞き書き / 柳田祥子

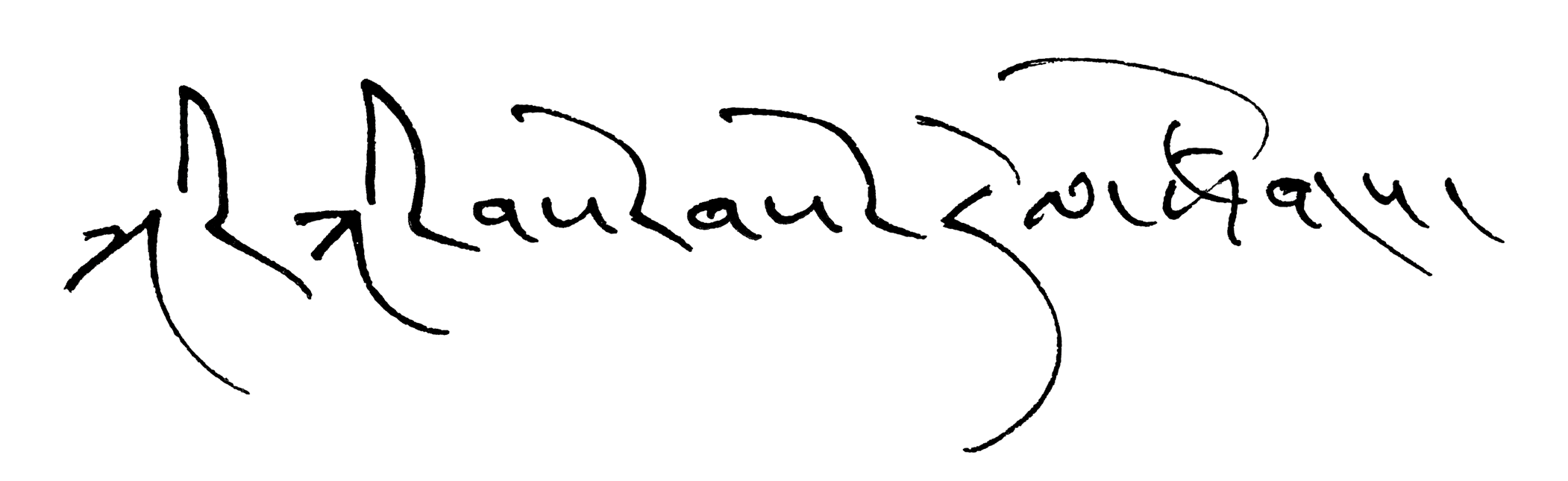

中学2年頃。チベットの歴史についての研究発表